김태성 KIM, TAESUNG

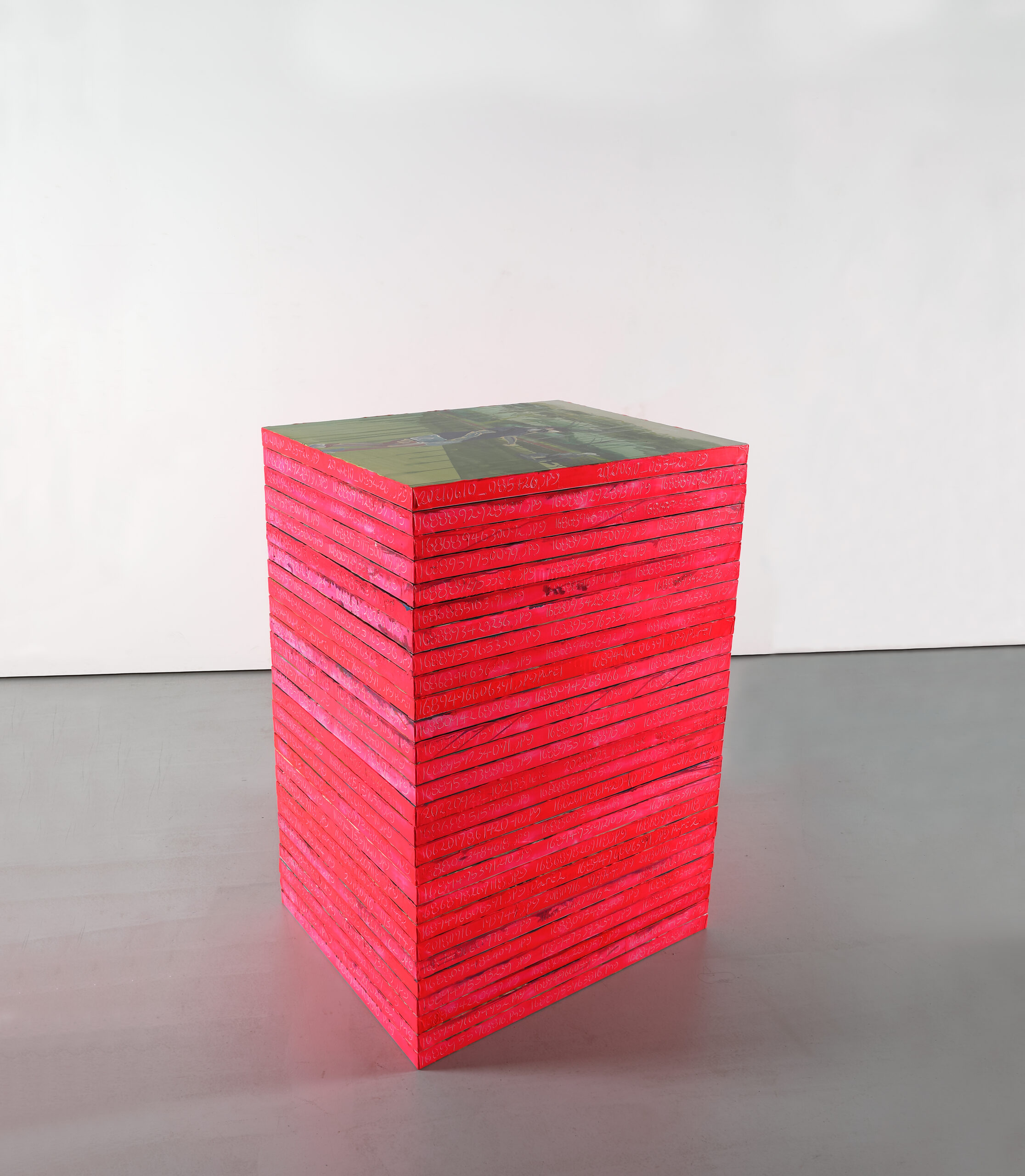

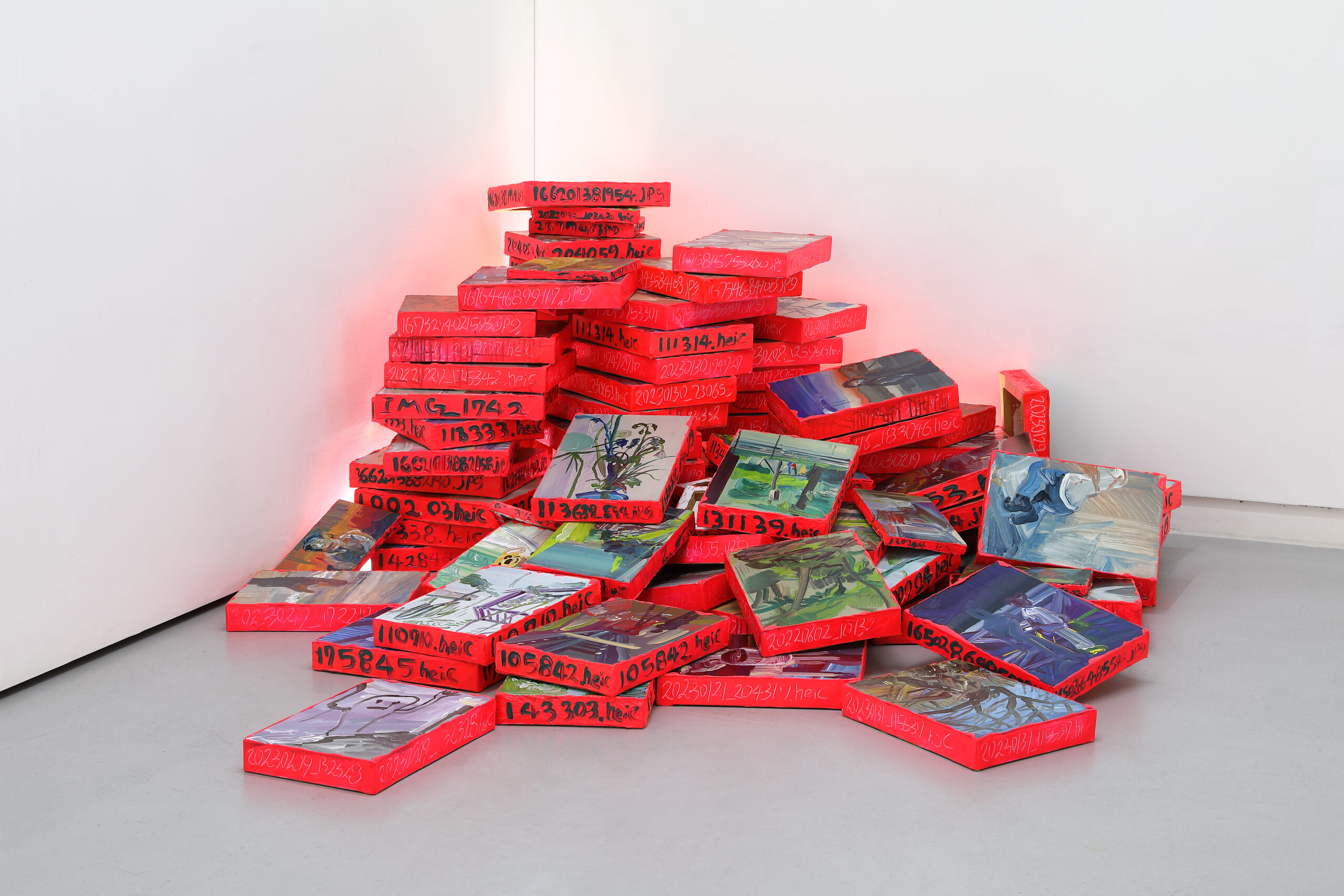

part1 작업의 매체 관점에서 : 회화의 표현을 확장하기 위해 본 프로젝트는 회화에서 형상 너머로 발현될 수 있는 다양한 표현 방식을 실험하며, 뉴미디어로 인한 이미지 인식 변화 속에서 회화로 확장할 수 있는 표현 조건을 탐색하고 실천하는데 주안점을 둔다. 오늘날 장르의 경계가 모호해진 현대 예술 환경 속에서 회화의 위치를 재고하는 작업은 시대 착오적인 실천으로 여겨질 수 있다. 그러나 로잘린드 크라우스의 매체 재창안 담론은 이러한 환경 속에서 회화의 가능성을 새롭게 조명하며, 회화나 조각같은 전통매체가 신문탐사보도, 애니메이션, 영화 등 새로운 기술 기반 표현 방식을 수용할 수 있는 이론적 토대를 제공한다. 회화는 여전히 강력한 표현의 도구로서 잠재력을 지니고 있으며, 다양한 매체의 융합과 확장을 지향하는 동시대 예술의 맥락 속에서 그 표현 가능성을, 실천을 통해 재구성하는 일은 중요한 과제라고 생각한다. 현재 디지털 매체와 미디어는 미술의 표현 수단으로, 적극적으로 수용되고 있으며, 동시대 미술의 매체 환경은 새로운 페러다임을 형성하고 있다. 이러한 미디어의 등장은 예술의 표현 영역을 확장하고, 다양한 매체 실험을 가능케 했다. 반면, 회화나 조각과 같은 전통적 매체는 여전히 과거의 매체로 머물러 있는 듯 보인다. 그러나 나느 이러한 새로운 페러다임의 등장이 오히려 전통적 매체를 다시 해석할 기회를 제공한다고 생각한다. 또한 회화 역시 변화된 환경 속에서 새로운 조건에 따라 재구성될 수 있는 잠재력을 지닌다고 본다. 내가 회화라는 매체에 대해 진지하게 고민하게 된 계기 중 하나는, 회화가 너무도 당연한 미술 표현의 방식으로 여겨진다는 점이었다. 오늘날 동시대 미술은 다매체적인 양상을 띠고 있음에도 불구하고, 회화는 여전히 붓과 물감 캔버스를 기반으로 하는 전통적 재료를 사용하는 매체로 자연스럽게 받아들여지고 있다. 이러한 인식은 오히려 회화의 확장 가능성을 제한하는 관습적인 틀로 작용하고 있다고 느껴졌으며, 이는 마치 미술 매체의 권위를 고정된 구조로 유지하는 듯한 모습으로 다가왔다. 특히 미술대학 교육 과정에서 미술사의 맥락에 대한 깊은 이해 없이 회화를 접했던 경험은, 회화를 자연스러운 미술 표현 방식으로 수용하게 만든 계기가 되었던 것 닽다. 이로 인해 형성된 회화에 대한 애착은 비판적 거리를 두지 못한 채 유지 되었고, 이러한 자각은 이후 회화를 새롭게 바라보게 된 중요한 전환점이 되었다. 회화는 강한 시각적 형상성을 기반으로 하지만, 이러한 특성은 오히려 다매체적인 동시대 미술 환경 속에서 회화가 충분히 조응하지 못하게 만드는 요인이 되기도 한다. 그렇기에 본 프로젝트에서는 회화의 형상적 표현을 넘어, 디지털 이미지 환경(이미지에 대한 인식 변화 중심)속에서 회화가 새로운 표현 조건을 구성할 수 있는 가능성을, 작업을 통해 모색하고자 한다. part 2 작업의 내용 관점에서 : 디지털 이미지로 변화한 이미지 인식에 저한하는 수단으로서 회화 프로젝트 창작 배경의 방단이 되는 문제의식은 개인적인 경험에 깊이 뿌리내리고 있다. 1997년생인 나는 어린 시절 카세트테이프, 종이지도, 전화번호부 등 아날로그 매체를 사용해본 세대로서, 디지털 미디어로의 빠른 전환을 체감하며 성장했다. 이러한 경험은 기술적 진보에 대한 낙관적 입장보다. 매체의 변화가 이미지 인식의 방식과 소비 형태 자체를 어떻게 바꾸는지를 되묻게 했다. 오늘날 이미지의 생산과 유통은 인터넷 환경을 기반으로 폭발적으로 이루어지고 있으며, 이 과정에서 디지털 이미지는 '비사물'로서 감각된다. 나는 디지털 이미지가 '밈'이나 '짤'처럼 일회적으로 소비되는 대상으로 점차 변모하고 있음을 실감해 왔다. 이러한 소모적 성격은 이미지가 과거와는 전혀 다른 방식으로 기능하고 있다는 인상을 불러 일으켰다. 또한 스마트폰 속 사진 폴더를 스크롤 하던 중, 언제 촬영했는지도 기억나지 않는 이미지들이 수없이 쌓여있다는 사실을 자각하게 되면서, 디지털 이미지가 얼마나 쉽게 생성되고 또 얼마나 빠르게 휘발되는지를 몸소 체감했다. 이 경험을 통해 나는 회화가 물리적 흔적과 수행성을 지닌 매체로서, 이와 같은 휘발성과 망각에 저항할 가능성을 지닌다고 생각하게 되었다. 특히 스마트폰속에 방치된 이미지 파일들을 하나씩 꺼내어 캔버스에 옮겨 그리는 작업은 나에게 과거의 기억을 다시 떠올리는 체험이 되었다. 캔버스에 '그리기' 라는 행위를 통해 디지털 이미지를 재현하는 작업은 물리적인 성질을 지니며, 디지털 이미지에 저항하는 실천으로서 회화작업을 확장했었다. 작품<1708577820970.jpg>은 두개의 캔버스를 연결하여 하나의 이미지를 구성했다. 이 작품은 풍경을 소재로 하고 있다. 아크릴 물감을 사용해 지우고 다시 그리는 과정을 반복하면서 화면에는 다층적인 흔적이 남아있다. 작품 제목에 'jpg'라는 파일 형식을 포함하고 있는데, 이는 해당 이미지가 스마트폰이나 컴퓨터 같은 디지털 기기의 파일임을 지시한다. 화면에 드러난 물감의 흔적은 그리기와 지우기의 반복에서 비롯된 것이며, 이는 회화가 지닌 물리적 특성을 강조하는 중요한 요소로 작용한다. 또한 작품의 옆면에는 형광 핑크색 물감이 두껍게 칠해져 있으며, 그 위에는 각 작품의 제목이자 디지털 이미지의 파일명이 숫자와 문자 조합으로 기재되어 있다. 이와 같은 세가지 방식인 ① 작품 제목에 디지털 이미지 파일명 삽입, ② 지우고 그리는 행위를 통해 드러나는 물감의 물리적 흔적, ③ 작품의 옆명에 두텁게 발린 물감을 통해 회화의 물질성을 강화하고 저항적인 면을 더욱 부각시키고자 실천했었다. 이러한 디지털 이미지의 물성화한 작업에는 사진을 수집하고, 선택하고, 다시 그리는 일련의 과정이 포함된다.. 별도로 이미지를 수집할 필요는 없었다. 내 스마트폰 속에는 약 8,000장의이미지가 저장되어 있었으며, 이 중 약 5,000장은 직접 촬영했던 사진이고, 나머지는 외부에서 들어온 이미지들을 저장했던 이미지들이다. 아직, 어떤 이미지를 회화로 옮길 것이지를 선택하는 데 있어 명확한 개념이나 규칙이 있는것은 아니지만, 앞으로 같은 내용의 작업을 이어간다면 이미지 선택의 기준은 향후 과제로 남아 있다. part3. 회화의 재현성을 다시 생각하기 본 프로젝트는 회화의 정체성이 단순히 새로운 형식적 실험으로 대체되는 것이 아니라, 그 본질을 유지하면서도 현대적 맥락 속에서 유연하게 재구성 되어야 함을 강조한다. 그러나 회화의 정체성은 시대마다 변화되어 왔기 때문에 고정된 개념으로 규정하기는 어렵다. 서구 미술사의 관점에서 볼 때, 회화는 르네상스 이전에 '재현'에 충실한 매체였고, 르네상스 이후에는 평면성을 중심으로 정체성을 구축해 왔다. 클레멘트 그린버그는 모더니즘을 단절이 아닌 과거의 역사 위에서 이루어진 연계로 보았다. 이러한 관점이 회화의 규칙과 양상이 시대에 따라 다르게 적용된다는 사실을 상기시킨다. 그러므로 회화의 정체성 이라는 개념은 추상적인 개념에 가깝다. 이 점에서 로잘린드 크라우스의 '매체 재창안' 개념은 본 프로젝트에 중요한 참조점이 되었다. 이를 통해 한 작가의 표현방식이 어떤 시대의 미술적 규범이나 기술과 연결되어 어떻게 작업의 내용을 표현하고 있는가에 따라 회화의 정체성이 형성될수 있다는 가능성을 상정하게 되었다. 회화의 표현 조건을 재고하는 실천을 이어오면서, 나는 스스로에게 '회화를 임의로 재구성하는 행위가 회화의 역사에 대해 무책임한 태도는 아닐까?'하는 질문을 던지게 되었다. 이러한 고민은 자연스럽게 '재현성'이라는 개념에 대한 재고찰로 이어졌다. 본 프로젝트에서 다루는 재현은 회화가 지녔던 전통적인 재현성과는 구분되는 양상으로 작동한다. 그렇다면 나에게 재현은 어떤 의미였는지 이 질문에 답하기 위해 자연스럽게 과거의 미술 경험을 돌아보게 되었다. 초등학교 시절부터 '따라 그리기'에 익숙했으며 모방은 창작과 동떨어진 것이 아니라 오히려 자연스러운 미술 행위로 받아들여졌다. 이러한 경험을 복기하면서 '재현이란 무엇인가' 라는 질문이 새롭게 떠올랐다. 이를 토대로, 원근법을 사용한 풍경이나 내면의 반영으로서가 아닌 '대상을 보고 옮겨 그리는' 무성찰적인 행위 도한 하나의 재현 방식으로 이해할 수 있지 않을까 하는 생각에 이르렀다. 또한 이러한 그리기 방식이 인터넷을 통한 이미지 유통 구조와도 닮아있다고 느꼈다. 결국 회화에서 재현성은 단순히 어떤 내면의 반영이 아니라 동시대 이미지 환경에서 '어떻게 다시 의미가 생성되는가?' 에 대한 고민으로 이어졌고, 이는 본 프로젝트에서 중요한 과재로 남아있다.

For the Expanding of Expressive Possibilities in Painting While painting still retains significant potential as a powerful tool of expression, contemporary art has continuously pursued the fusion of various media and the expansion of expressive possibilities. In this context, expanding the expressive scope of painting through practice is considered a key task. Rosalind Krauss critically analyzed the limitations of Clement Greenberg's media theory, which could not account for the emergence of new art forms, and she analyzed the dissolution of media boundaries. In response, she proposed the concept of "technical support," an alternative to Greenberg's media theory. Based on this, the project emphasizes that new formal experiments should not merely substitute or override the identity of painting but should be restructured within the modern context while retaining its essence. It also explores the role and position of painting in the contemporary image environment through its representational possibilities, focusing on discovering the valid potential of the painting genre. Through this, the project aimed to confirm that painting can connect closely with the contemporary image environment, creating new meanings and values. This inquiry starts from seeking new roles and values beyond traditional media, in light of contemporary conditions. However, the role of painting established by the artist in this project carries the risk of self-contradiction. Positioning the representational quality of painting as a counterpoint to the overproduction of digital images could isolate the genre of painting within the complex context of contemporary art. Another concern is that in the process of exploring the flexible role of painting, the medium's intrinsic formal characteristics might be compromised. This project combines the representational potential and technical foundation of painting within the contemporary image environment, seeking to demonstrate the medium’s potential to convey a valid message in modern contexts through artistic practice. However, deeper inquiry into how traditional painting can retain meaningful value under contemporary conditions remains an ongoing challenge for future exploration.